どうしても現金が必要になったので仕方なく業者に依頼したけど、迷惑電話がかかってくるようになってしまった。悪質な業者には引っかかりたくないけど、どこがいいのかわからない。

事前に伝えられた換金率と全然違っていた。想定より少なく振り込まれてしまったのに電話対応は最悪で二度と利用するものかと思っていた。けどどうしても現金が必要になったので今度こそは安全な業者に依頼したい。

クレジットカード現金化は、優良店を選べば安全に現金化できます。しかし、悪質な業者を利用してしまうと、思わぬ被害を受ける可能性もあります。

ですが、いざ依頼しようとすると「どこがいいのかわからない」とお悩みではありませんか?

ここでは、安心して利用できるクレジットカード現金化優良店を紹介するとともに、クレジットカードの現金化の流れや利用する際の注意点を詳しく解説していきます。

今ほしい金額は?

プランで選ぶ

目次

大手クレジットカード現金化優良店おすすめランキング

当サイトが総合的に評価した、おすすめの大手クレジットカード現金化優良店ベスト23を紹介します。

当サイトのコンテンツは「即日カードマン」が金融庁や消費者庁、国民生活センターで発信されている情報と、実際の現金化業者に対する調査を元に制作・公開しております。

即日カードマンのランキングの基準については下記ページに記載しています。

→ランキングの基準について

1位:タイムリー

| 公式URL | https://cardtimely.com/ |

|---|---|

| 営業時間 | 8:00~20:00(年中無休) |

| 土日祝日振込 | 可能 |

| 最大換金率 | 最大98.6% |

| 振込時間 | 最短3分 |

| 現金化方式 | キャッシュバック方式 |

| キャンペーン | 新規限定高換金率キャンペーン |

| 最小申込金額 | - |

| 手数料 | - |

| 運営歴 | - |

| カード事故 | - |

| 運営・代表 | 松尾武司 |

| 所在地 | 東京都港区浜松町2-2 |

| 詳細 | タイムリーの口コミ・評判・換金率を見る |

タイムリーの特徴

タイムリーは年中無休、WEBであれば24時間申し込みが可能で、高換金率が人気の現金化業者です。換金率は利用金額100万円以上で最大98.7%ですが、1万円以上10万円未満でも93%という高い換金率を提示しています。

また、現在、新規利用者限定の高換金率キャンペーンを実施中で、成約後1万5千円~5万円の現金がプレゼントされます。ただし、10:00~19:00の成約に限り、利用金額に条件があると思われますので、利用前に電話で問い合わせることをおすすめします。

タイムリーの口コミ

キャンペーンが気になり問い合わせをしてみました。利用金額により適用されるとのことで、私の利用金額では適用になりませんでした。しかし、手数料を引いても換金率としてはそう悪くないので納得しています。問い合わせの際の電話対応も丁寧で安心できました。

給料日前や長期休み明け、現金が足りなくなるとタイムリーを利用しています。最初は電話申し込みをしましたが、次からはWEB申し込みにしているので気軽に利用できます。家族や職場には知られたくないので、在籍確認や請求書の送付などがないのも助かります。

急に現金が入用になり、現金化を初めて利用しました。どんなクレジットカードでも現金化可能で、分割払いにも対応していたのがよかったです。タイムリーという社名の通り、スピーディーに現金化できたので助かりました。

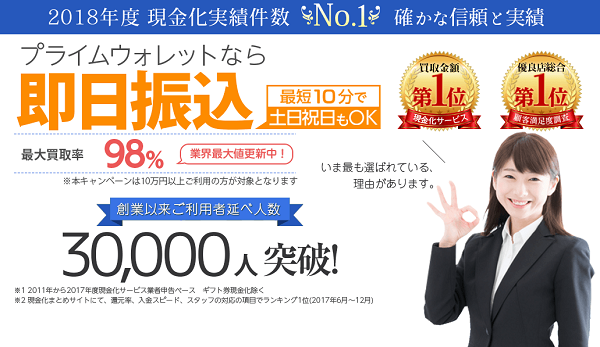

2位:プライムウォレット

| 公式URL | https://prime-wallet.com/ |

|---|---|

| 営業時間 | 09:00~20:00(年中無休) |

| 土日祝日振込 | 可能 |

| 最大換金率 | 98% |

| 振込時間 | 最短10分 |

| 現金化方式 | キャッシュバック方式 |

| キャンペーン | - |

| 最小申込金額 | - |

| 手数料 | - |

| 運営歴 | 2018年~ |

| カード事故 | - |

| 所在地 | 沖縄県浦添市港川2-31-6 |

| 運営・代表 | 合同会社 axis(代表:糸数一樹) |

| 詳細 | プライムウォレットの口コミ・評判・換金率を見る |

プライムウォレットの特徴

プライムウォレットはクレジットカード現金化の優良店として知られており、顧客満足度調査では97.8%の満足度を獲得、現金化サービス買取金額第1位という実績を持つ現金化業者です。

最大98%という高い換金率に注目が集まっていますが、最低利用額の1万円でも94%という高い換金率が提示されます。

また、申込みは最短3分、振込まで最短10分の迅速な対応が可能で、分割・リボ払いにも対応しています。

年中無休で夜間も振り込み可能で、申込みはWEB、電話、LINEのいずれからでもできます。

プライムウォレットの口コミ

クレジットカード現金化を初めて利用、評判のよかったプライムウォレットを利用しました。最短10分で振り込みとありましたが、実際には1時間ちょっとかかりました。初回手続きはいろいろあるのを把握していなかった自分のミスでした。2回目からは手続きも簡単だといいますし、換金率は手数料を引かれても納得いくものでしたのでまた利用します。

プライムウォレットは電話対応があり、わからない点は説明してくれ、また実際に振り込まれる金額についても事前に直接聞ける点が安心です。最大98%と言う換金率ですが、利用カードの種類や利用金額で異なるので、一度電話などで確かめるといいと思います。LINEで手続きができるので、慣れてきたらLINE申し込みにしようと思います。

急な出費のために初めてプライムウォレットでクレジットカード現金化をしました。初回利用者は利用額10万円以上で換金率98%とあり、わざわざ10万円を申し込みましたが、換金率はそこまで高くはなりませんでした。急いでいたので、そこの点をちゃんと確認しなかったのが失敗でした。利用の際は、一度電話かLINEで見積りを出してもらうといいと思います。

3位:スピードペイ

| 公式URL | https://speed-pays.com/ |

|---|---|

| 営業時間 | 9:00~20:00 |

| 土日祝日振込 | 可能 |

| 最大換金率 | 最大100% |

| 振込時間 | 最短10分 |

| 現金化方式 | キャッシュバック方式 |

| キャンペーン | 初回利用者換金率100% |

| 最小申込金額 | - |

| 手数料 | 表記なし |

| 運営歴 | - |

| カード事故 | - |

| 所在地 | 東京都杉並区浜田山3-35-19 |

| 運営・代表 | 株式会社FORTUNE(代表:宇佐見龍) |

| 詳細 | スピードペイの口コミ・評判・換金率を見る |

スピードペイの特徴

スピードペイは振込までの時間が短く、高い換金率と24時間いつでも振り込み可能なサービスで人気を呼んでいる現金化業者です。無料の見積りは最短3分で取得でき、LINEに友達登録すれば、LINE査定やLINE申込みもできます。

また新規利用には還元率100%キャンペーンを実施中ですが、これについては利用額などの条件や別途手数料が引かれる可能性が高いので、事前に確認することをおすすめします。

顧客から預かる個人情報の保護に努めていて、カード事故ゼロの実績がありますので安心して利用できます。

スピードペイの口コミ

現金化業者の中には、広告の換金率と実際に振り込まれた金額が違っていて損をしたなんて口コミを読んでいたので利用を躊躇していましたが、スピードペイは事前にLINE査定で確認できるので安心して利用できました。

出張先で思った以上に接待費用が嵩み、現金が足りなくなってしまい、翌日の支払いはどうしようと困ってスピードペイを利用しました。24時間振り込みOKで夜間に振り込まれていたので、翌日の支払いに間に合い助かりました。

今月、子供の進学や祝いごとが重なり、生活費がピンチでした。専業主婦の私でも利用できて助かりました。わからないことは電話で丁寧に教えてもらえましたので、安心して利用できました。ただ、最短10分とありましたが、初回だったため身分証明書の提示などでもう少し時間はかかりました。

4位:あんしんクレジット

| 公式URL | https://anshincredit.net/ |

|---|---|

| 営業時間 | 24時間電話・WEB対応(年中無休) |

| 土日祝日振込 | 可能 |

| 最大換金率 | 最大98% |

| 振込時間 | 初回最短15分、2回目以降最短3分 |

| 現金化方式 | 買取方式 |

| キャンペーン | 表記なし |

| 最小申込金額 | - |

| 手数料 | 表記なし |

| 運営歴 | 24年以上 |

| カード事故 | なし |

| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-32-5-4階 |

| 運営・代表 | 浦田守 |

| 詳細 | あんしんクレジットの口コミ・評判・換金率を見る |

あんしんクレジットの特徴

業界最大手、社歴20年以上を誇るあんしんクレジットの特徴は、買取方式の現金化サービスを行っていることと、テクニカルコールセンターを10年以上運営して、初めて現金化をする人への対応を徹底していることです。

電話申し込みの場合、専属オペレーターがマンツーマンで対応していますので、安心して利用できます。最大換金率は98%(利用金額90万円以上)で、丁寧な対応でカード事故がこれまで発生していないというのも大きなメリットです。

あんしんクレジットの口コミ

電話で問い合わせをしましたが、さすがに対応が慣れているというかわからないこともきちんと説明してもらえて、買取方式とキャッシュバック方式の違いなどについてもよくわかり、安心して申し込めました。換金率については、こんなものなのかな、もう少し欲しかったという感じです。

急な出費で困った時に便利です。あんしんクレジットは社歴が長いので信頼できます。振り込みまで初回最短15分、2回目からは最短3分とありましたが、これは暇な時だと思います。実際は初回利用時で30分以上かかり、振込確認するまで「騙された?」と心配になりました。ホームページで今現在の振込予定時刻がわかるといいと思いました。

申し込みフォームから申し込みましたが、そのあと電話があり本人確認などいろいろ聞かれました。対応してくれたのが女性だったので、こちらもいろいろ質問できたのがよかったです。その際、いくら振り込まれるかを確認してみると安心です。

5位:GENKINKA ITORI

| 公式URL | https://genkin-kaitori.org/ |

|---|---|

| 営業時間 | 8:00~22:00(年中無休) |

| 土日祝日振込 | 可能 |

| 最大換金率 | 最大99.5% |

| 振込時間 | 新規最短15分、2回目以降最短5分 |

| 現金化方式 | キャッシュバック方式 |

| キャンペーン | 新規利用キャンペーン (成約時3万円~4万5千円プレゼント) |

| 最小申込金額 | - |

| 手数料 | なし |

| 運営歴 | - |

| カード事故 | - |

| 所在地 | 東京都台東区台東3丁目12 |

| 運営・代表 | 井鳥誠治 |

| 詳細 | GENKINKA ITORIの口コミ・評判・換金率を見る |

>GENKINKA ITORIの特徴

GENKINKA ITORIは創業19年の老舗現金化業者です。

創業以来、カードの利用停止や換金率についての利用者からのクレームは一切ないといいます。

セキュリティ対策を徹底していて、クレジットカードの個人情報が洩れるなどの心配もありません。換金率は利用金額20万円以下の場合91%で、業界最高水準になっています。

現金化業者の中には、24時間利用可としながら、申し込みだけで入金は翌営業日になってしまうところがありますが、GENKINKA ITORIは土日も含め現金化可能です。

GENKINKA ITORIの口コミ

GENKINKA ITORIは何度か利用していて、ホームページ通りに入金されるのですが、時々換金率は変動します。利用の際は最新の換金率を確認することをおすすめします。手数料などもかからず、良心的な現金化業者だと思います。

借り入れはしたくなくて、クレジットカード現金化を利用しました。初めての利用だったので、キャンペーンが適用されてお得でした。スマホで買い物をするだけで現金化できるので、手続きも簡単でした。これからも現金に困ったらまた利用しようと思います。

営業歴が長く、カード事故ゼロというので、GENKINKA ITORIを利用しました。初回でしたので手続きに手間がかかりましたが、その日のうちに入金されていたので安心しました。残念だったのはホームページに電話番号の記載がないことで、申し込み後折り返しかかってくる電話でしか直接話せません。申し込み前に質問があれば、メールでしか聞けません。

6位:ブリッジ

| 公式URL | https://bri-dge.net/ |

|---|---|

| 営業時間 | 9:00~19:30 |

| 土日祝日振込 | 可能 |

| 最大換金率 | 最大98% |

| 振込時間 | 最短5分 |

| 現金化方式 | キャッシュバック方式 |

| キャンペーン | 男性のご利用者様は換金率3%UP |

| 最小申込金額 | - |

| 手数料 | 表記なし |

| 運営歴 | 24年以上 |

| カード事故 | - |

| 所在地 | 表記なし |

| 運営・代表 | 表記なし |

ブリッジの特徴

ブリッジは10年以上の実績がある現金化業者です。

換金率は最大98%で、男性のご利用時には更に換金率がアップするキャンペーンを行っています。

10年以上の運営でカードトラブルがゼロというのも、安心・信頼性があります。

ブリッジの口コミ

少しでも多くの現金を調達するために、何社も問い合わせた結果一番換金率が良かったブリッジを利用しました。以前他社を利用したことがあったので、乗り換えキャンペーンで3万円もらえてお得でした。

他社よりも換金率が高かったので利用しました。ただ、キャンペーンの適用条件を見逃してしまいました。キャンペーンを適用してもらうには、こちらから申し出ないといけなかったんですね。ちょっと損をした気分です。

以前他の業者を利用したときは、申し込みから振り込みまで90分以上かかりました。ブリッジの場合はすぐに振り込んでくれたので、とても助かりました。

他の口コミも見る:ブリッジ(現金化)は信用できる?口コミ評判や利用の流れを紹介!

7位:いいねクレジット

| 公式URL | https://iine.life/ |

|---|---|

| 営業時間 | 年中無休 |

| 土日祝日振込 | 可能 |

| 最大換金率 | 最大98.4% |

| 振込時間 | 最短5分 |

| 現金化方式 | キャッシュバック方式 |

| キャンペーン | 新規or他社から乗り換えで換金率大幅アップ |

| 最小申込金額 | - |

| 手数料 | なし |

| 運営歴 | - |

| カード事故 | - |

| 所在地 | 東京都港区南青山2-7-14 3F |

| 運営・代表 | 鈴木智也 |

| 詳細 | いいねクレジットの口コミ・評判・換金率を見る |

いいねクレジットの特徴

現金化業者の中には、換金率で計算したあとで利用料や手数料を引いて実際には提示された換金率よりも入金額が低くなるところが多いのですが、いいねクレジットは利用料や手数料は無料としています。

また、WEBから簡単に申し込め、高度なセキュリティで個人情報を守っているので安全に取引できます。

ホームページにある高い換金率は利用金額100万円以上の場合ですが、5万円以上10万円未満の最低利用金額でも91%あります。これまでカードトラブルはゼロですので、安心して利用できます。

いいねクレジットの口コミ

月末が近づき現金が足りず、まわりに内緒で現金化をしました。在籍確認や利用明細書の送付がないので、誰にも知られずにすみました。ただ、夜間の申し込みで翌日まで入金確認が取れずにやきもきしました。自分が持っている銀行口座が24時間入金可能かどうかを確認することをおすすめします。

365日24時間対応とあったのですが、これはWEB申し込みの場合で電話は24時間ではないので気をつけましょう。クレジットカードの現金化は失敗すると利用停止になると聞いていたので心配でしたが、ここはカードトラブルが今まで一度もないということで安心して利用できました。

5万円から10万円の換金率は91%とありましたが、これは最大受け取り金額ということで、私の利用額ではもう少し低くなりました。ですので、絶対にこれだけの金額がないと困ると言う方は事前にいくら申し込めばいいかを確認した方がいいです。

8位:いますぐクレジット

| 公式URL | https://imasugu-c.net/ |

|---|---|

| 営業時間 | 年中無休 |

| 土日祝日振込 | 可能 |

| 最大換金率 | 最大99.5% |

| 振込時間 | 最短3分 |

| 現金化方式 | キャッシュバック方式 |

| キャンペーン | なし |

| 最小申込金額 | - |

| 手数料 | 表記なし |

| 運営歴 | 9年以上 |

| カード事故 | - |

| 所在地 | 東京都中央区銀座1-12-4 N&EBLD.6F7 |

| 運営・代表 | 藤木亮 |

| 詳細 | いますぐクレジットの口コミ・評判・換金率を見る |

いますぐクレジットの特徴

いますぐクレジットは2015年設立、クレジットカード現金化の営業歴が長い業者です。

2022年11月の調査では、現金化業者の中でスタッフ対応、顧客満足度、リピート率の3部門で1位の3冠達成が報告されています。

あらゆるクレジットカードの現金化が可能で、スマホから簡単に申し込めます。最大換金率99.5%ですが、利用金額100万円以上の場合になり、そこから手数料が引かれます。

利用金額1万円以上10万円以下の場合、換金率は91%になります。実際に入金される金額を知りたければ、無料見積を依頼できますので確認してみましょう。

いますぐクレジットの口コミ

自分はフリーランスなので借り入れの場合審査に落ちることがあるのですが、クレジットカード現金化は審査の必要がなくクレジットカードさえあれば利用できるので助かります。いますぐクレジットは手続きが簡単で、ショッピング感覚で利用でき、すぐに入金されたのでよかったです。また困ったら、利用すると思います。

換金率が高いので、いますぐクレジットを利用しました。振り込みもすぐだったので心配することはなかったのですが、ホームページに電話番号がなかったので、何かトラブルがあった場合はメールでしか連絡できない点は困るなと思いました。ただ、土日祝でも振り込んでもらえるのはいいと思います。

これから大きなローンを組む予定があり、あまり借金はしたくなかったのですが、いますぐクレジットのホームページに信用情報機関のブラックリストに載る心配がないと書いてあったので利用しました。返済もクレジットカード払いなので、怪しい書類が届いて家族に知られることはなく、安心して利用できました。

9位:らくらくマネー

| 公式URL | https://raku-money.com/ |

|---|---|

| 営業時間 | 年中無休 |

| 土日祝日振込 | 可能 |

| 最大換金率 | 98% |

| 振込時間 | 最短3分 |

| 現金化方式 | キャッシュバック方式 |

| キャンペーン | 換金率大幅UPキャンペーン |

| 最小申込金額 | - |

| 手数料 | 表記なし |

| 運営歴 | 24年以上 |

| カード事故 | - |

| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C |

| 運営・代表 | 鈴木正義 |

| 詳細 | らくらくマネーの口コミ・評判・換金率を見る |

らくらくマネーの特徴

高い換金率と誠実な対応が評判、カード事故0の実績、個人情報厳守で安心して利用できます。

2022年8月のマーケティングリサーチ株式会社の調査によると、利用者数・取り扱い額・満足度で三冠を達成しています。

また2021年1月時点で累計利用者数が10万人を超えていること、利用者の満足度調査では93.8%と高評価を得ている業者です。

らくらくマネーの口コミ

以前、他社を利用した時の対応がひどかったので、最初は不安でしたが、らくらくマネーは対応がよくて利用しやすいです。前はLINEでも申し込めたのですが、最近はやめてしまったようで、それが残念です。でも、換金率がいいのでまた困った時は利用したいと思います。

創業21年というので安心できました。土日でも現金化でき、使っている銀行によっては24時間振り込みが可能ということで助かります。

給料日前、どうしてもお金が足りないという時に利用しています。手続きが簡単で、即日入金してもらえるので助かっています。ただ、慣れてしまって現金化ありきの生活になってしまっては困るので、気をつけなきゃと思っています。

10位:セーフティサポート

| 公式URL | https://safetysupport.net/ |

|---|---|

| 営業時間 | 9:00〜20:00(年中無休) |

| 土日祝日振込 | 可能 |

| 最大換金率 | 98%~ |

| 振込時間 | 最短5分 |

| 現金化方式 | キャッシュバック方式 |

| キャンペーン | 表記なし |

| 最小申込金額 | - |

| 手数料 | なし |

| 運営歴 | 13年以上 |

| カード事故 | - |

| 所在地 | 東京都中央区銀座一丁目 |

| 運営・代表 | 宇賀祐輔 |

| 詳細 | セーフティサポートの口コミ・評判・換金率を見る |

セーフティサポートの特徴

業界最高換金率98.9%を謳うセーフティサポート。安心・安全・信頼をモットーにしている現金化業者です。

実績・24時間サポート・明朗決済の3項目を「3つの安心」として打ち出しており、「安全性」を強く推しています。

法人・個人事業の方も申し込むことができ、最短5分で振込をしてくれます。

セーフティサポートの口コミ

銀行の融資を断られたため現金化を利用しました。法人だと換金率が高くなるためお得ですね。

現金化会社は悪質なところも多いと聞いたので、不安だったのですが、セーフティサポートはとても安心して利用することができました。実績も長く、口コミの評判も良かったので信じて間違いなかったです。還元率はそこまで高くはなかったけれどすぐにお金が必要だったので助かりました。

21時でも対応してくれて大変助かりました。

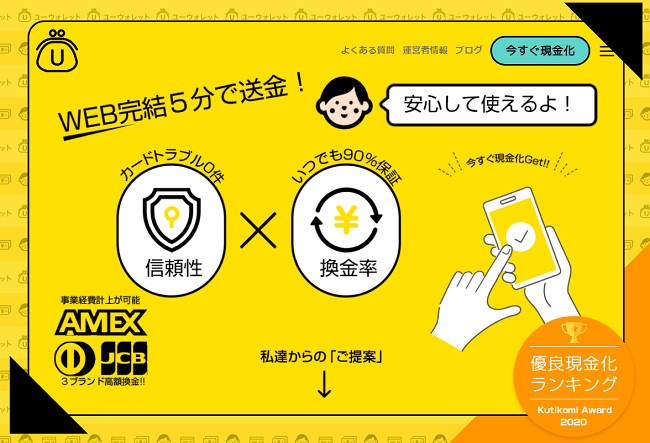

11位:ユーウォレット

| 公式URL | https://you123w.com/ |

|---|---|

| 営業時間 | 平日:9:00~18:00 土日祝:9:00~17:00 |

| WEB対応 | 土日祝含め24時間365日対応 |

| 最大換金率 | パーソナルプラン最大97% ビジネスプラン98% |

| 振り込みまでの時間 | 最短5分 |

| 特典 | 30万円以上の利用で94%保証&次回+1%保証 |

| 詳細 | ユーウォレットの口コミ・評判・換金率を見る |

ユーウォレットの特徴

ユーウォレットは2011年設立の運営会社による現金化サービスで、個人利用者のためのパーソナルプランと、ビジネス利用のためのビジネスプランがあります。

表示されている最大換金率はいずれも1千万円以上と個人では縁のない利用金額の場合の数字で、パーソナルプランでは利用金額3万円から5万円で88%、10万円まで89%、20万円まで90%の換金率になっています。

創業以来カード事故ゼロで、トラブルサポートも徹底しており、利用するほどに換金率がアップするお客様スコア制度を設けています。

ユーウォレットの口コミ

入金がスピーディーなのと、リピーターは換金率が少し上がると聞いて、ユーウォレットを利用しています。現金化業者の中には電話番号を公開していないところもありますが、ユーウォレットは電話対応もしているのでわからないことはすぐに聞けるのもいいと思います。

高い換金率は利用金額にも条件があるので、一般人には関係ない話ですが、ユーウォレットで10万円現金化してみたところ、手数料は引かれますが良心的な換金率でした。また、急いでいるとき、ユーウォレットは24時間対応しているのでいいと思います。

ユーウォレットは個人利用のほかに、ビジネス対応もしているというのを知り、それだけしっかりしている会社かなと思い利用してみました。クレジットカード番号など大切な個人情報を扱うので、信頼できる業者がいいと思いましたが、ここはホームページもしっかりしており、電話対応もしているので安心できました。

12位:現金化ベスト(BEST)

| 公式URL | https://genkinkabest.com/ |

|---|---|

| 営業時間 | 平日:9:00~19:30 土曜:10:00~17:30 日曜祝日:10:00~17:30 |

| 最大換金率 | 98.8% |

| 振り込みまでの時間 | 最短3分 |

| 特典 | 男性は自動的に男性限定プランが適用 |

| 詳細 | 現金化ベスト(BEST)の口コミ・評判・換金率を見る |

現金化ベスト(BEST)の特徴

最低でも92%、最高で98.8%の換金率を提示している現金化BEST。換金率保証サービスという独自のサービスを展開しています。

また男性限定プランがあり、男性の方が申し込むと自動的にこのプランが適用されます。通常より換金率が上がるのでお得でしょう。

安全性の高いキャッシュバック方式を採用しているため、カードトラブルは0と好評です。

現金化ベスト(BEST)の口コミ

初めての現金化で何もわかっていませんでしたが、担当の方がキャンペーンを適用を提案してくれたおかげで換金率が大幅に上がりました。お陰で給料日まで乗り切れました。ありがとうございました

コロナの影響で大幅に収入が減ってしまったときに利用しました。それ以来、定期的に利用させてもらってます。いつも何かしらのキャンペーンをおこなっているので、少額の利用でも5,000円は上乗せされます。ありがたいです。

振り込みが早いからといってスタッフさんの対応が雑なわけではなく、とても丁寧に対応してくれます。初めて現金化を利用する人は不安かと思いますが、BESTさんなら大丈夫ですよ。

13位:マイクレジット

| 公式URL | https://my-credit.info/ |

|---|---|

| 営業時間 | 9:00~19:00(年中無休) |

| WEB対応 | 土日祝含め24時間365日対応 |

| 最大換金率 | 最大99% |

| 振り込みまでの時間 | 初回最短10分、2回目以降最短3分 |

| 特典 | なし |

| 詳細 | マイクレジットの口コミ・評判・換金率を見る |

マイクレジットの特徴

マイクレジットは親身なスタッフによる一人一人に寄り添った対応を心掛け、個人情報管理を徹底し、創業以来カード事故ゼロの実績を持つ現金化業者です。

最大換金率99%は101万円以上利用の場合に限り、1万円から10万円の利用の場合は91%となっています。

マイクレジットではWEB申し込みのほか、電話受付も行っており、現金化が初めてという方でも電話で丁寧に説明してもらえるので安心して利用できます。

振り込みまでの時間は、初回は本人確認の手続きがあるため最短でも10分ですが、次回からは最短3分になります。

マイクレジットの口コミ

給料日前、お金に困りマイクレジットを初めて利用しました。現金化自体が初めてだったので、電話問い合わせや申し込みができる点がいいなと思い選びました。スタッフの対応は丁寧で、わからない点は丁寧に説明してくれました。手数料も可能な限り低くしているとのことでした。

換金率が出ていますが、そこから手数料が引かれるので、換金率で計算された金額がそっくり入るわけではないようです。けれども、入金額は他社と比べ納得できるものでした。何社か利用しましたが、初めての利用でも短時間で現金化できたので助かりました。

ちょっと足りない分を現金化したので、換金率はあまり期待していませんでしたが、振り込まれた金額を見て満足しています。初めての利用でわからなかった点は電話で問い合わせしましたが、応対も事務的ではなく親切な印象でした。

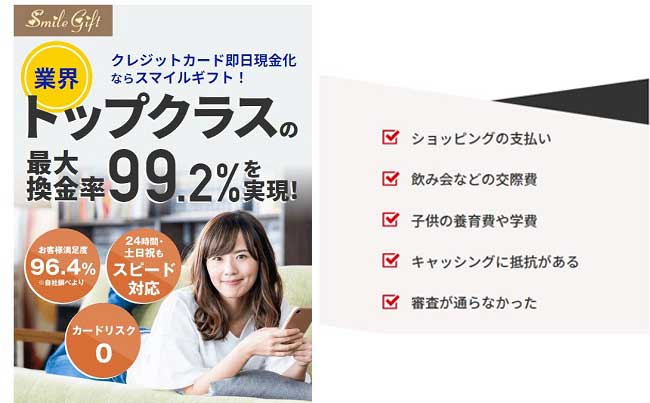

14位:スマイルギフト

| 公式URL | https://smilegift.org/ |

|---|---|

| 営業時間 | 24時間電話・WEB対応(年中無休) |

| WEB対応 | 土日祝含め24時間365日対応 |

| 最大換金率 | 最大99.2% |

| 振り込みまでの時間 | 最短3分 |

| 特典 | なし |

| 詳細 | スマイルギフトの口コミ・評判・換金率を見る |

スマイルギフトの特徴

スマイルギフトは20年以上の社歴がある現金化業者で、会社概要を見るとWEB対応だけでなく、電話対応も24時間可能となっています。

電話の場合、初めての現金化で不安な方、女性の方でも安心して利用できるよう、リクエストすれば女性スタッフが対応してくれます。

これまでの営業実績、カード事故がこれまでゼロであること、換金率の高さなどから利用者の評価は高く、顧客満足度96.4%を誇っています。

利用金額により異なりますが、最大換金率は業界トップクラスの99.2%(101万円以上利用の場合)となっています。

スマイルギフトの口コミ

初めて利用するので不安でしたが、電話で問い合わせをした際に女性社員の方がくわしく説明してくれて納得して申し込みました。クレジットカードのショッピング枠を使うので、借金という感覚はなく、買い物のような感じで利用できるのでよかったです。借金履歴が残らないというのも魅力です。

急な出費で月末に生活費が足りなくなると利用しています。最初は身分証明書の提示で時間がかかりましたが、2度目以降は手続きが簡単で割と早く入金されるので助かっています。換金率も手数料が引かれても納得できるし、また利用します。

換金率が99.2%というので申し込みました。ただし、これは高額利用の場合で、ちょっと現金が足りなくて利用するという場合は、換金率が下がってしまいます。電話で問い合わせれば手数料を引いた入金額も教えてもらえるので、事前に電話で確認するといいと思います。

15位:ソニックマネー

| 公式URL | https://0120504030.com/ |

|---|---|

| 営業時間 | 9:00~20:00(年中無休) |

| WEB対応 | 土日祝含め24時間365日対応 |

| 最大換金率 | 最大99.2% |

| 振り込みまでの時間 | 最短3分 |

| 特典 | 他社から乗り換えで換金率UP |

| 詳細 | ソニックマネーの口コミ・評判・換金率を見る |

ソニックマネーの特徴

ソニックマネーはすべてのカード会社の現金化が可能で、業界トップクラスの換金率を誇る現金化業者です。

ソニックマネーの名の通り、音速の速さで現金化ができるとしています。換金率は1~10万円利用の場合91%、100万円以上利用の場合は99.2%です。

個人情報の管理を徹底しており、創業時からカード事故ゼロの実績があります。

他社から乗り換える場合、換金率がアップする特典がありますので、事前に電話で確認してみることをおすすめします。事前見積もWEBから可能です。

ソニックマネーの口コミ

乗り換え特典があるので利用してみようと思いましたが、電話番号が公開されておらず、申し込みフォームからの問い合わせになるため急いでいる時は面倒だと思いました。振り込みは最短3分とありますがこれは申し込みが少ない時期のことで、実際はもう少し時間がかかりました。換金率はホームページの数字は最大数値らしいので、利用の際は一度確認した方がいいです。

まわりに知られずに現金化したかったので、WEBで申し込みができたのは助かりました。ただ、すべての手続きがメールで済むわけではなく、確認の電話がかかってくるので、電話がかかると困る時間帯などは知らせる必要があります。

現金が必要になり、ソニックマネーを利用しました。24時間受付可能とあったのですが、夜間に振り込みができるわけではないので、急ぎの場合は避けたほうがいいです。また、手数料を引かれるため、実際の換金率はもう少し低くなります。申し込み前に実際いくら入るのかは確認することをおすすめします。

16位:インパクト

| 公式URL | https://aichi-pump.jp/ |

|---|---|

| 営業時間 | 9:00~20:00(年中無休) |

| WEB対応 | 土日祝含め24時間365日対応 |

| 最大換金率 | 最大98.6% |

| 振り込みまでの時間 | 最短5分 |

| 特典 | 新規申し込み2%換金率UP |

| 詳細 | インパクトの口コミ・評判・換金率を見る |

インパクトの特徴

インパクトは丁寧な対応とサポート体制が安心の現金化業者です。最大98.6%という換金率適用のためには利用金額も高額でなければなりませんが、利用金額1万円~20万円でも93%と他社と比べて換金率は高くなっています。

また新規利用者は換金率が2%UPするキャンペーンがあり、他社より換金率が低い場合、その換金率を適用してくれる「最低換金率保証」も行っています。

事前に利用条件や手数料について確認の上、申し込むようにしましょう。急ぎの現金化や不明点の問い合わせは、電話窓口も利用できます。

インパクトの口コミ

初めての利用だったので、電話で問い合わせをしましたが、説明が丁寧で納得できました。クレジットカードで買い物をするのと同じ手順でしたので、借金をしたという罪悪感なく利用できました。換金率については普通80%前後と聞いていたので、満足しています。

振り込みはすぐに行われて助かりましたが、換金率がホームページよりも低くなってしまいました。手数料を引かれたのでしょうが、事前に知りたかったです。急いでいたので、まあこんなものかと納得しましたが、余裕がある方は電話で見積りを取ることをおすすめします。

家族に知られずに現金を調達したかったので、助かりました。書類が送られてくる心配はなく、もちろん督促の電話もなく、クレジットカードの引き落としで支払えばいいので安心です。ただし、クレジットカード会社に現金化を知られるのはまずいと思って念のため問い合わせしましたが、インパクトはこれまでカード事故を出したことはないと説明を受け安心しました。

17位:どんなときも。クレジット

| 公式URL | https://donnatokimo-c.com/ |

|---|---|

| 電話受付 | 9:00~18:00 |

| WEB対応 | 土日祝含め24時間365日対応 |

| 最大換金率 | 98% |

| 振込までの時間 | 最短5分 |

| 特典 | なし |

| 詳細 | どんなときも。クレジットの口コミ・評判・換金率を見る |

どんなときも。クレジットの特徴

急に現金が必要になったとき、どんなときも。クレジットならWEBで簡単に申し込め、高い換金率で、最短5分で現金化ができます。

どんなときも。クレジット独自のサービスとして、弁護士が所属する法務部門で個人情報保護や、違法性のない現金化サービスの提供に努めているということです。

換金率は利用金額に応じて変動しますが、91%~98%となります。また、これまでカード事故ゼロの実績がありますので、安心して利用できます。

どんなときも。クレジットの口コミ

クレジットカード現金化は初めてだったので、まず電話でくわしく話を聞きました。説明は丁寧でしたので、安心して申し込むことができました。在籍確認などもなく、身分証明書コピーを提出するだけなので、家族や職場に知られずに現金化できて助かりました。また困ったら利用しようと思います。

既に借入をしているため、審査がないクレジットカード現金化は便利なのですが、法律のグレーゾーンと言われていますし、万が一トラブルに遭っても嫌だなと利用を躊躇していました。その点、どんなときも。クレジットはホームページに違法性のない現金化サービスを提供していると書いてあったので、信頼できると思い利用しました。換金率も他社と比べて悪くなく、満足しています。

何度かどんなときも。クレジットを利用しています。クレジットカード現金化は万が一カード会社に見つかるとカード自体が利用できなくなり、生活に必要な支払いが滞ってしまうので困ります。その点、どんなときも。クレジットはカード事故がゼロという点が安心できます。また、利用するのは、急に現金が必要になった時なのですが、深夜でもスマホから申し込みができるので便利です。

18位:ゼロスタイル

| 公式URL | https://zero-style.org/ |

|---|---|

| 営業時間 | 9:00~20:00 年中無休 |

| 最大換金率 | 99.2% |

| 振り込みまでの時間 | 最短5分 |

| 特典 | 特別プランは、換金率2%アップ |

| 詳細 | ゼロスタイルの口コミ・評判・換金率を見る |

ゼロスタイルの特徴

最大換金率99.2%、最短5分のスピード振込が特徴のゼロスタイル。

「オールゼロ運営」として、各種手続き0円・クレーム0件・診断見積もり0円を掲げています。

運営実績16年、利用者数18,000人以上、WEBから簡単申し込みできる老舗の業者です。

ゼロスタイルの口コミ

以前、他の業者を利用した時は、換金率が低い上に、振り込みまでにかかる時間がとても長かったのですが、ゼロスタイルさんは、換気率も高く、1時間以内には振込確認ができました。とても満足度高い業者さんだと思います。他の業者と迷っている人は絶対にゼロスタイルさんがおすすめです。

ゼロスタイルのいいところは、少額利用でも換金率が高いところです。高額利用だと換金率が高くなる業者は多いですが、一番需要の多い少額利用の場合は、換金率ががくっと下がってしまうことはよくあります。でもゼロスタイルは少額利用でも高換金率をキープしているので少額利用を目的に利用している人には特におすすめです。

クレジットカード現金化初心者です。色々な業者があるけれど、どこも手数料などが大幅に引かれると聞いていたので、今まで心配で利用できずにいました。ゼロスタイルさんはホームページで手数料をとらない、と公言していたので、安心できるのかな?と思って利用しました。とても快適に利用できて満足しています。

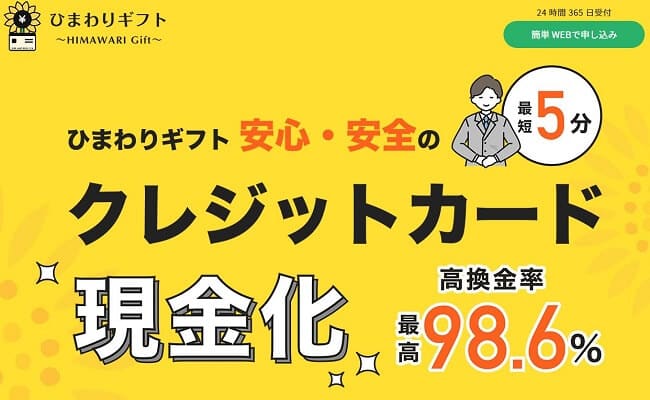

19位:ひまわりギフト

| 公式URL | https://himawarigift.net/ |

|---|---|

| 営業時間 | 9:00~20:00(年中無休) |

| WEB対応 | 土日祝含め24時間365日対応 |

| 最大換金率 | 最大98.6% |

| 振り込みまでの時間 | 最短5分 |

| 特典 | 毎月15日ひまわりの日キャンペーン |

| 詳細 | ひまわりギフトの口コミ・評判・換金率を見る |

ひまわりギフトの特徴

ひまわりギフトは20年以上の実績がある安心安全の現金化業者で、オンラインによるコスト削減と長年培ったノウハウで高い換金率を目指しています。

換金率は最大98.6%ですが、これは100万円以上利用した場合で、1万円~10万円の場合は89%となります。

ただしホームページには、振込手数料や消費税などが別途差し引かれるとありますので、実際にいくら入金されるか気になる方はまず電話で問い合わせるといいでしょう。

毎月15日はひまわりの日として、換金率がアップするキャンペーンを実施していますので、時間に余裕がある方はこの日を狙うとお得に現金化できます。

ひまわりギフトの口コミ

営業歴が長い現金化業者というので安心して利用しました。現金化業者の中には、ホームページの換金率で計算したあとで手数料を引くのに、それを書いていない業者もありますが、このひまわりギフトはホームページに別途差し引かれることが書かれてあったので、信頼できるなと思いました。電話問い合わせができたので、いくら欲しいかを知らせて申込金額をいくらにしたらいいか確認できたのでよかったです。

急に現金が必要になり、ひまわりギフトを利用しました。WEBで手続きが済むので、抵抗なく現金化ができました。ひまわりの日といって毎月15日は換金率が上がるキャンペーンがあるので、次はその日に利用したいと思います。

ひまわりギフトの換金率はそんなに高くはありませんでしたが、スムーズに手続きでき安心して利用できました。ただ、あとで運営会社情報を見たら、住所が最後まで書かれていなかったので、何かトラブルがあったときに最後まで対応してもらえるのか不安になりました。次も利用するかはわかりません。

20位:アースサポート

| 公式URL | https://earthgekinka.com/ |

|---|---|

| 営業時間 | 8:00~19:00(年中無休) |

| WEB対応 | 土日祝含め24時間365日対応 |

| 最大換金率 | 98.8% |

| 振込までの時間 | 最短10分 |

| 特典 | 初回申込みキャンペーン 契約者全員換金率大幅UPキャンペーン中 |

| 詳細 | アースサポートの口コミ・評判・換金率を見る |

アースサポートの特徴

アースサポートは現金化WEBサービス部門でリピート率、換金率NO.1を獲得し、利用者数6万人を突破した現金化業者です。

高い換金率、即日振込対応、個人情報保護、来店・審査不要の4つにこだわり、安全性を第一に考えた現金化プランを提供しているので、初めての方でも安全に利用できます。

また、創業以来カード事故がないこと、女性スタッフが在籍し徹底サポートをしてくれることから、リピート率は90%以上となっています。

利用額は最低1万円からで、換金率は利用額により90%~98.8%となっており、分割・リボ払いにも対応しています。

振り込みまでの時間は最短10分、当日即時振込で30分以内を確約していますので、急いでいるときも安心です。

アースサポートの口コミ

朝8:00から電話対応してくれるので助かります。最大換金率98.8%と宣伝していますが、利用額によって変わるので、確認してから申し込むといいと思います。キャンペーンも適用してもらえてわずかですが換金率がUPしたのでお得に感じました。

急に現金が必要になった時利用しています。夜間の申込みでも、何時でも振り込んでもらえるので助かります。ただし、初回申込みの場合は難しい場合もあるようなので、確認が必要です。男性限定プランというのがあって、20万円以上の利用だと少し換金率が高くなるのでおすすめです。

会社設立が2008年と古く、それだけ信頼できる業者なのかなと思い利用しています。対応が早く、その日に現金を手に入れられるので良かったです。表示の換金率から手数料が引かれてしまうので、少額で何回も利用するなら、まとめた額で利用した方がいいと思います。

21位:トラストキャッシュ

| 公式URL | https://trust-cash.net/ |

|---|---|

| 営業時間 | 9:00~20:00(年中無休) |

| WEB対応 | 土日祝含め24時間365日対応 |

| 最大換金率 | 最大99.5% |

| 振り込みまでの時間 | 最短3分、初回利用は最短15分~30分 |

| 特典 | なし |

| 詳細 | トラストキャッシュの口コミ・評判・換金率を見る |

トラストキャッシュの特徴

トラストキャッシュは事前審査なし、来店不要で即日振込が可能な現金化業者です。

換金率は利用金額により異なりますが、最低でも93%から、最大99.5%(利用金額100万円以上)となっています。

カード事故ゼロ、女性スタッフ在籍で顧客満足度は94%となっており、リピーターが多い現金化業者です。

不明な点は電話で問い合わせることができます。ホームページには現在の利用状況が随時表示されており、入金額や換金率がチェックできますので確認してみましょう。

トラストキャッシュの口コミ

クレジットカードのキャッシング枠がなく、ショッピング枠で現金化ができると聞いて、トラストキャッシュを利用しました。初めてなのでシステムがよくわからず電話で問い合わせをしましたが、丁寧に教えてもらえました。入金も思ったより早く、急いでいたので助かりました。

女性スタッフがいるということで、トラストキャッシュを利用しました。電話対応もよく、安心して利用できました。現金化を調べると、実際の換金率が違うことがあるとか、手数料を別で引かると書いてあったので、手数料はいくらか、実際いくら振り込まれるかを電話で確認してから申し込むといいです。

初回利用の際は本人確認で時間がかかってしまったのですが、次からはすぐに振り込んでもらえるので何度か利用しています。カード番号が漏れてしまったり、あるいはカード会社に現金化がばれてしまったりするのは困るのですが、今までそういったこともなく、安心して利用できています。

22位:かんたんキャッシュ

| 公式URL | https://kantan-c.com/ |

|---|---|

| 営業時間 | 9:00~21:00(年中無休) |

| WEB対応 | 土日祝含め24時間365日対応 |

| 最大換金率 | 最大97% |

| 振り込みまでの時間 | 最短7分 |

| 特典 | なし |

| 詳細 | かんたんキャッシュの口コミ・評判・換金率を見る |

かんたんキャッシュの特徴

かんたんキャッシュは創業18年、7万人以上の利用者を集め、リピート率83%の現金化業者です。

最短7分と日本一“簡単で早い”現金化サービスを提供しています。WEB申し込み、電話申し込みに加え、LINE申し込みも行っており、換金率は30万円以下の利用でも91%となっています。

また、顧問弁護士の指導を受けて健全経営に努めており、カード事故はゼロ、カード利用停止の心配はありません。

女性スタッフが常駐して親切丁寧な電話対応を心掛けていますので、不安な点があれば電話で問い合わせてみるといいでしょう。

かんたんキャッシュの口コミ

初めて現金化を利用しました。現金化は危ないイメージもあり、そんな中ここは顧問弁護士がいて健全経営とわざわざ書いてあったので利用を決めました。換金率が良いので期待しましたが、実際は手数料を引かれるのでそこまで高くはありませんでした。

週末現金が必要になり急いでいたので、入金スピードが速くて助かりました。ネットで指定されたものを買うだけだったので、手続きも簡単でした。分割払いなどもできるようで、支払い計画が立てやすくて便利だと思いました。

専業主婦ですが、現金化できて助かりました。家族カードでも自分名義なら現金化できると、電話で説明してもらいました。ちょっと現金が足りない時など、気軽に利用できそうです。返済はカード払いになるので、家族に知られる心配がない点もいいですね。

23位:パーフェクトギフト

| 公式URL | https://perfect-gift.info/ |

|---|---|

| 営業時間 | 9:00~20:00(年中無休) |

| WEB対応 | 土日祝含め24時間365日対応 |

| 最大換金率 | 最大98.7% |

| 振り込みまでの時間 | 最短5分 |

| 特典 | 初めて割、事業主割 |

| 詳細 | パーフェクトギフトの口コミ・評判・換金率を見る |

パーフェクトギフトは創業以来カード事故ゼロ、最大換金率98.7%で、利用者アンケートでは96.2%の高評価を得ている現金化業者です。

ホームページにはWEB申し込みのほか、電話申し込みもできるとありますが、電話番号の表示がありません。

申し込み後に本人確認のためパーフェクトギフトの電話オペレーターから電話が入りますので、そこで不明な点は質問しましょう。

その際、実際の入金金額を聞くこともできます。個人利用のほか、事業主、経営者の方も利用可能です。

パーフェクトギフトの口コミ

ホームページの換金率は高いですが、自分の利用額と入金された金額から換金率を計算すると80%位でした。必要な金額が決まっている場合、「いくら欲しいがいくら申し込めばいいか」を確認した方がいいと思います。手続き自体はスムーズでその日のうちに入金されました。

明日現金が必要だと気づき深夜申し込みましたが、手続きは翌日営業時間になってからなので、即日現金化は無理でした。急ぎの場合は営業時間内に申し込んだ方がいいようです。電話をかけてきたスタッフの対応はよかったし、換金率もまあまあでした。

パーフェクトギフトを初めて利用しました。換金率はホームページほどではなかったですが、今まで利用した業者と比べてよかったと思います。初めて割というキャンペーンがありましたが、自分の場合適用条件には当たらなかったみたいです。

クレジットカード現金化優良店を比較!全業者をニーズ別に調査しました

クレジットカード現金化したくても、多くの業者があるので迷ってしまう!

ここからは、ニーズ別で比較検討した優良の現金化業者を紹介します。

換金率が高いクレジットカード現金化優良店おすすめ3選

クレジットカード現金化する上で最も気になるのが換金率でしょう。

そんな換金率が高い業者を比較していきます。

利用料金によりますが、GENKINKA ITORIの換金率が99.5%となっています。

申し込む金額が高いほど99.5%に近づいていきますが、低金額の利用でも約91%と高水準です。

いますぐクレジットも99.5%と高換金率なので、換金率を重視する方は上記の業者がおすすめです。

振込スピードが早いクレジットカード現金化優良店おすすめ3選

クレジットカード現金化するときに、いつまでに振り込まれるか気になる方もいらっしゃるでしょう。

特に現金がすぐ必要な方にとっては重要項目です。

どんな業者がスピーディに対応してくれるのか比較しました。

振込スピードは上記の通りで、一番速く対応してくれるのが「ソニックマネー」となりました。

その名の通り振込スピードには自身があるとのこと。

申し込み状況や初回利用の場合はもう少し時間がかかるようですが、それでも最短15分で対応してくれます。

タイムリー・スピードペイも振込スピードは早いので、すぐに現金が必要な方は上記の業者への依頼を検討してみてはいかがでしょうか?

クレジットカード現金化優良店の見極めポイント

クレジットカード現金化を失敗しないためには、信頼できる優良店の選び方が大切です。

ネットで検索すると、様々な現金化業者の公式サイトが見つかり、どの現金化業者を選んだらいいか分からなくなってしまいますが、次の点をチェックすることでその中から優良店舗を選ぶことができます。

入金スピードの速さで選ぶ

クレジットカード現金化を利用する人は、急ぎでまとまった現金が欲しい、という状況にあることが多く、換金率だけでなく振込みスピードも重視しなければなりません。

お急ぎの場合は、振込みまでの時間をチェックしてから申し込むようにしましょう。

多くの場合はスピーディーに振込まれますが、高額な現金化の場合は分割で振込まれることもあります。

初回利用時や、分割の1回目がすぐに振込まれたからといって安心できません。

また土日祝日を定休日としているサイトもあるので、営業日時に確認はしっかりしましょう。

クレジットカード現金化にはキャッシュバック方式と買取方式の2つの方法があります。

買取方式の業者の場合、商品を業者に返送するという手順を挟むため、振込みまで時間がかかる傾向があります。「商品が到着していない」「商品に欠陥があった」などのトラブルで、手続きが遅れることも考えられます。

悪質なケースでは、「商品が使用済みになっている」といったクレームがつけられ、振込みされなかったという被害もあります。

こうしたトラブルを避けたければ、買取方式ではなくキャッシュバック方式を選ぶのもひとつの方法です。

口コミや評判で選ぶ

口コミは、業者の公式サイトのものは信用せず、掲示板や現金化業者の比較サイトから探しましょう。

ただし、ここでも良い口コミは業者自身が自作自演している可能性があるので、必ず悪い口コミも探します。

悪い口コミをわざわざ業者が書くわけはないので、悪い口コミに真実が隠れているのです。

そして、良い口コミと悪い口コミのバランスを見て、良い口コミが多く、悪い口コミといっても悪質な内容を訴えるものではないのなら、利用を検討してみてもいいでしょう。

「現金が入金されなかった。騙された」とか、「個人情報を流用されたようだ」などといった詐欺行為が疑われる口コミが多い業者は大変危険ですので利用しないようにしましょう。

ただし、そうした外部の口コミを、すべて信じていいわけではありません。いずれも匿名で書いてあるので、業者の自作自演が混ざっている可能性があります。

過去の実績やカードトラブルなどの安全性で選ぶ

営業実績が長い業者は、トラブルがなく安定して経営してきた優良店と判断できます。

また、運営会社が大手であれば、運営会社の信用問題に関わるので、悪質なトラブルは起こさないと考えられます。

クレジットカード会社に現金化が発覚した、カード情報など個人情報が外部に漏れたというようなカード事故が、創業以来ゼロという業者なら安心できますが、確認が取りづらいのが現状です。

カード事故の口コミがないか確認する、業者に直接確認するなどして、判断しましょう。

公式サイトにプライバシーポリシー(個人情報保護方針)を掲載している業者は、個人情報保護に取り組んでいると考えられます。

また、買取方式の現金化業者は会社の所在地にある警察署に届けを出して古物商許可証を取得しなければなりません。

買取り方式で現金化を行う場合は、利用する業者が古物商許可番号を取得しているか確認しましょう。

この許可を得ずに買取方式で現金化をするのは違法ですし、買取方式の現金化業者が電話連絡や身分証による本人確認を怠った場合、その業者は古物営業法に違反したことになり、行政処分を受けてしまいます。

なお、会社概要に会社の設立年度や運営歴が載っていれば、それも確認しましょう。

社歴が長い業者は、大きなトラブルなくサービスを提供してきたということですので信頼度が増します。

換金率の高さで選ぶ

クレジットカード現金化では、換金率が高いほど、多額の現金を手にすることができます。

現金化業者は、公式サイトの目立つところに大きく換金率を表示して宣伝しています。

この換金率を比較するのも業者を選ぶ際の基準になりますが、換金率だけを見てすぐに利用を決めてしまうのは危険です。

クレジットカード現金化の換金率の相場は80%前後といわれており、業者選びの際は少しでも高い換金率のところを選ばないと損をしてしまいます。目安としては、80%~85%のキャッシュバック率を掲げている業者がおすすめです。

スタッフの対応で選ぶ

スタッフの対応は、電話での問い合わせへの対応が丁寧かどうかで、ある程度の誠実さを判断できます。

業者のサイトに電話連絡先が記載されていなければ、トラブルが起きたときに丁寧な対応は期待できません。

業者の実態を確かめるには、できれば申し込み前に電話で問い合わせをしてみましょう。

ヤミ金融が運営している悪質な現金化業者は、言葉遣いが悪く、強引なトークで、不信感を抱かせるような電話対応であることが大半です。無理やり契約を迫ってくる、重要なことを説明してくれない、といった問題があれば、その業者との取引きはやめましょう。

また、電話をかけると転送される場合も怪しいです。

断定はできませんが、架空業者によくあるパターンなので、利用するのはやめましょう。

関連ページ:クレジットカード現金化悪徳業者の罠に気を付けろ!業者が儲かる理由と詐欺の実態

クレジットカード現金化のよくある質問と回答

- クレジットカード現金化は合法ですか?

- 違法ではありません。ただし、クレジットカード会社の利用規約では現金化を禁止していますので、万が一カード会社に発覚した場合は、カードの利用停止や一括返済、退会処分などのペナルティを科せられます。

- クレジットカードを使って現金化するとクレジットカード会社にバレますか?

- 自分で現金化するために毎回同じ商品を買い、買取店で売却する方法で現金化を繰り返すと、カード会社に発覚するリスクは高くなります。現金化業者を使えば、間に決済代行会社を入れて発覚しにくくなりますので、バレるリスクは下がります。

- もしクレジットカード会社に現金化していることを知られたらどうなりますか?

- カード会社では利用規約で現金化を禁止しています。

もし発覚した場合は、カードの利用停止や退会処分という重いペナルティが科せられます。

また、退会処分になると、ショッピングとキャッシングの利用額の一括返済を求められますので注意しましょう。 - 換金率は90%以上あるのでしょうか?

- 手数料が発生する為、申込金額によって異なることが多いようです。

- 換金率の高いところを選べばいいですか?

- 換金率だけで選ぶのは危険です。

まず、現金化業者の公式サイトに表示されている換金率は高額利用の場合の数字であることが多く、少額の現金化では適用されない場合があります。

また、高い換金率で計算してから手数料を引くなど、入金額が期待通りにはならない可能性もあります。

現金化業者を選ぶ際は換金率以外にも、入金スピードなどのサービスや信頼性をチェックする必要がありますので、即日カードマンを参考にして優良店を選ぶようにしてください。 - クレジットカード現金化でカードは悪用されないですか?

- 即日カードマンで紹介している現金化業者では、そのような違法行為は行っておりません。悪徳業者の不正利用には注意しましょう。

クレジットカードのショッピング枠を現金化する業者に提供したカード番号や個人情報等が悪用されてしまうことがあります。

場合によっては、利用者本人が犯罪に問われることやトラブルに巻き込まれることもあります。

引用:一般社団法人日本クレジット協会 - 現金化の方法はどうやっているんでしょうか?

- 買取方式はクレジットカードのショッピング枠で指定された商品を購入し、現金化業者に商品を買取ってもらい売却代金を振込んでもらう方法です。キャッシュバック方式はクレジットカードのショッピング枠で指定された商品を購入し、その特典として現金をキャッシュバックしてもらう方法です。

- 現金化では、利息が発生するのですか?

- クレジットカード現金化は商取引であり借り入れではないため、現金化業者に対して利息が発生することはありません。

- ショッピング枠を使って現金化するメリットはなんですか?

- 消費者金融やクレジットカードのキャッシング枠で借入れができなくても、即日で現金の工面ができることです。また、融資ではないので、信用情報に借入れの記録が記録されない点もメリットといえます。

- クレジットカードのショッピング枠にいくら余裕があるかはどうやったら分かりますか?

- クレジットカード会社の利用明細書や公式サイトの会員ページで確認できます。

また、急いでいる場合は、クレジットカード会社のフリーダイヤルに電話すると調べてくれます。 - 専業主婦ですが、クレジットカード現金化は利用できますか?

- 主婦や無職の人でも、自分名義のクレジットカードを持っていて、ショッピング枠に余裕があれば利用可能です。

47都道府県で現金化が出来る優良業者をまとめました

お住まいの地域から現金化業者や金券ショップ・買い取りできる店舗を紹介しています。

-

北海道・東北地方

-

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県 -

関東地方

-

茨城県

栃木県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県 -

中部地方

-

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県 -

近畿地方

-

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県 -

中国地方

-

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県 -

四国地方

-

徳島県

香川県

愛媛県

高知県 -

九州・沖縄地方

-

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

投稿者プロフィール

最新の投稿

-

2024.03.25Amazonギフト券買取ができる千葉県の店舗・おすすめの買取業者を紹介!

2024.03.25Amazonギフト券買取ができる千葉県の店舗・おすすめの買取業者を紹介!

-

-

-

GENKINKA ITORI

GENKINKA ITORI いますぐクレジット

いますぐクレジット スピードペイ

スピードペイ ソニックマネー

ソニックマネー タイムリー

タイムリー